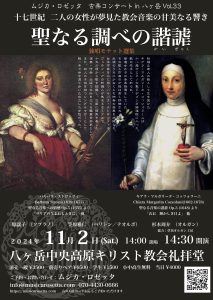

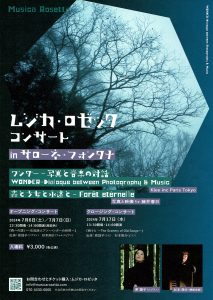

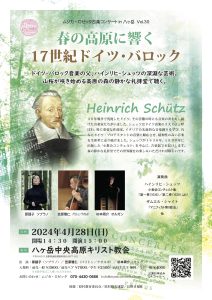

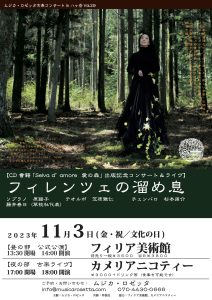

木霊する祈り 《ミゼレーレ》

ヴェルサイユ王室礼拝堂の精緻な音楽の世界へ

悔悛の詩篇をテキストに深い嘆願の想いを情感豊かに綴る「ミゼレーレ」

ヴェルサイユ王室礼拝堂の楽長ドラランドの精緻な表現が光るフランスの典雅な薫りが

祈りをテーマとした高原の美術館で静かに響く

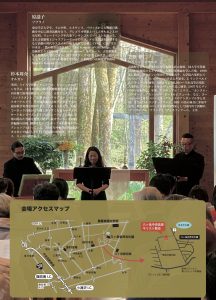

日時:

2025年7月19日(土)

14:00開場 14:30開演

会場:

フィリア美術館

山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3476-76

演奏曲目:

ミシェル=リシャール・ドラランド

Michel=Richard Delalande(1657-1726)

《ミゼレーレ》(合唱:ブロサールの手稿1711年版)

Miserere á voix seule s87

マラン・マレ

Marin Marais(1656-1728)

ヴィオール曲集第三巻 ニ長調の組曲(1711年)より

Troisième livre de pièces de viole Suite en Ré Majeur

他

出演:

原謡子 (ソプラノ)

笠原雅仁 (リュート/バリトン)

小澤絵里子 (ヴィオラ・ダ・ガンバ)

杉本周介 (オルガンと解説)

声楽アンサンブル Cantus Silvanæ (賛助出演)

前売一般¥4000 前売ペア¥7500 学生¥2500

高校生以下¥1000 当日¥4500

*全てフィリア美術館 入館料込みの価格となっております

※大変恐れ入りますが未就学児様はご入場いただけません

問い合わせ先:

ご予約・お問い合わせ:ムジカ・ロゼッタ musicarosetta@gmail.com 070-4430-0666

主催:ムジカ・ロゼッタ

演奏者プロフィール:

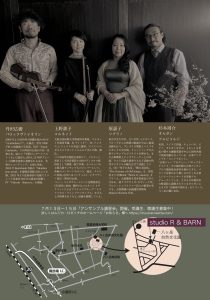

原謡子 ソプラノ

東京学芸大学卒。主に中世、ルネサンス、バロックから古典派の歌曲を中心に演奏活動を行う。古楽 アンサンブルでソリストを務めるほか、グレゴリオ聖歌とパイプオルガンとの交互唱、リュートソン グやフォルテピアノ伴奏によるソロ公演を開催。また古楽歌唱とJazz演奏家との共演、ケルト民謡を 演奏するなど時代やスタイルの幅を広げて活動している。CD「雪下の水音」「鷲の羽音島」「The Scenery of Old Songs」を、草枕社よりCDBook『Selva d’amore]』をリリース。古楽歌唱を花井哲郎 氏に学んだほか、故クラウディオ・カヴィーナ氏、ドロン・シュライファー氏らの指導を受ける。古 楽・音楽企画運営事務局Musuca Rosetta代表。https://musicarosetta.com

笠原 雅仁 アーチリュート/バリトン

武蔵野音楽大学声楽科にて宮本昭太氏に師事。同大学卒業後は有村祐輔氏のもとで声楽、古典音楽理論を学んだ後、1998年に渡英。ロンドンの英国王立音楽大学、大学院古楽科にてN.ロジャース、S.ロバーツの各氏に声楽を、J.リンドベルイ氏にリュートを師事。2002年より仏国のパリ市高等音楽院古楽科にてコルネットをJ.テュベリ氏に師事。2007年にディプロマを取得し、卒業。アンサンブル「エリマ」、「カンタル・ロンターノ」、「カンパニー・オートルムズュール」など、ヨーロッパの主要なバロックオーケストラやアンサンブル等と共演、またCDやラジオ・フランス、BBCの為の録音に参加する等、特に初期バロック音楽の専門家として国内外で活躍中。「アンサンブル・プリンチピ・ヴェネツィアーニ」主宰。

小澤絵里子 ヴィオラ・ダ・ガンバ

フェリス女学院短期大学音楽科卒業。ヴィオラ・ダ・ガンバを神戸愉樹美氏に師事、ベルギー、日本においてW.クイケン氏に指導を受ける。1984年より神戸愉樹美ヴィオラ・ダ・ガンバ合奏団メンバーとして、京都国際音楽祭、NHK・TV「栄光の弦楽器」、NHK・FM名曲リサイタル、NTV、TV朝日「題名のない音楽会」、バークレー古楽フェスティバル等に出演し、国内各地はもとよりアメリカ、カナダ、ベルギー、ドイツ、フランスで好評を博す。2023‐24年人気アニメ「葬送のフリーレン」の音楽に参加。ギタルラ社・東京古典楽器センター、池袋コミュニティカレッジ講師。

杉本周介 オルガン

米国、スイスで作曲、チェンバロ、ピアノ、オルガンを学ぶ。16~18世紀の様々な鍵盤楽器を中心に国内各 地で演 奏活動を行っている。古楽アンサンブル「コントラポント」「山梨バッハ アカデミー・バロック オーケストラ」その他 多数の古楽アンサンブルで通奏低音奏者を務めてきた。バロック音楽の楽しさを伝 えるトークコンサート を多数プロデュースしているほか、作編曲の活動、鍵盤楽器やアンサンブルの指導 やワークショップも行っている。2020年中軽井沢の修道院に設置されているオルガンの名器によるCD 「定旋律の煌めき」をリリース。2022年CD書籍「Selva d’amore」を執筆。八ヶ岳の麓に在住。近所の 落葉松林を歩くのが日課。