木々が芽吹き始めました。若葉が放つ水彩絵具を滲ませたようななんとも言えない色彩に胸をすかされる想いです。それにしても桜の開花にしても、今年は一昔前よりも2週間ほど早い春の訪れを感じます。写真は4月12日の高島城(諏訪市)の公園です。

木々が芽吹き始めました。若葉が放つ水彩絵具を滲ませたようななんとも言えない色彩に胸をすかされる想いです。それにしても桜の開花にしても、今年は一昔前よりも2週間ほど早い春の訪れを感じます。写真は4月12日の高島城(諏訪市)の公園です。

最近はそこそこに慌ただしい毎日になっています。感染症が落ち着かない状況が続く中、県を跨いでの活動はまだありませんが、地元での演奏の依頼がぽつぽつとあります。二月には「町ゼミ」という原村の事業者がちょっとした知識を近隣の方に提供する企画にムジカロゼッタとして昨年に引き続き参加しました。前回は鍵盤楽器を一通り説明して、実際に触れてもらうというものでしたが、今年はグッと専門性を持たせて、「青年バッハの作曲法」と題して、バロックの作曲家がどんなことを頼りに作曲していたか、という部分のほんの一例を紹介しました。

作曲をするということを思い浮かべた時、皆さんはどんなことを想像するでしょうか?半数以上の人は何処かからイマジネーションが降ってきて、それを音符にしていくということを考えるようです。確かにベートーヴェンとかは自分の人生観と音楽がかなり一致していると言えるので、古典派の後期以降の音楽はそれに近い部分があると思います。しかし、バロック時代は依頼を受けて作曲することがほとんどでしたので、曲の用途や求められる雰囲気が作曲に着手する段階で概ね方向性が決まっていたと言えるでしょう。もちろん親しかった人への追悼曲など、個人的な体験や感情の表現としての作曲の例もあります。私が町ゼミで取り上げたのは17世紀ドイツの音楽の考え方が若い頃のバッハの音楽作りに与えていた部分です。

作曲をするということを思い浮かべた時、皆さんはどんなことを想像するでしょうか?半数以上の人は何処かからイマジネーションが降ってきて、それを音符にしていくということを考えるようです。確かにベートーヴェンとかは自分の人生観と音楽がかなり一致していると言えるので、古典派の後期以降の音楽はそれに近い部分があると思います。しかし、バロック時代は依頼を受けて作曲することがほとんどでしたので、曲の用途や求められる雰囲気が作曲に着手する段階で概ね方向性が決まっていたと言えるでしょう。もちろん親しかった人への追悼曲など、個人的な体験や感情の表現としての作曲の例もあります。私が町ゼミで取り上げたのは17世紀ドイツの音楽の考え方が若い頃のバッハの音楽作りに与えていた部分です。

バロック音楽は言語と密接に結びついています。曲全体を一つの作文と考えると、そこには文法があり、雰囲気を醸し出す文体があり、使われるべき単語やその言い回しがあり、など伝達されるべき情報や情緒を的確に表現するための作文のテクニックというものがあります。作曲においては調性がその題目の方向性を決定しますし、曲のドラマを展開する和声は文法的な法則があります。立体的な文脈を作るのには効果的な対位法(プラスされたもう一つのメロディの存在やメロディーの模倣など)も欠かせません。

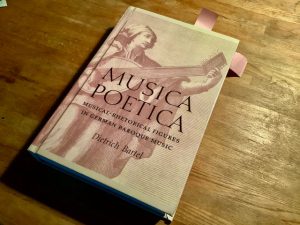

そして今回の町ゼミで取り上げたのは単語とその言い回しとも言える修辞学でした。バロック時代には修辞学が音楽に盛んに取り入れられていました。それはある音の塊がなんらかの意味を象徴するというものです。曲の出始めのメロディーが高い音に向かっていく場合、それは『外向性」「強さ」「喜び」「生命」とかを表す音型ですし、逆に下行していた場合、「内向性」「弱さ」「下降」「否定」「死」「絶望」などを表します。不協和音程の跳躍は「苦難」や「苦しみ」、半音階の進行は「苦難」「悲しみ」など、音の形によって意味が定義されていました。もちろん当時の理論家の間でも多少の解釈の違いはありますが、概ねこうした音の形は声楽曲の歌詞と照らし合わせて見た時にかなりの精度で信憑性があることがわかります。

そして今回の町ゼミで取り上げたのは単語とその言い回しとも言える修辞学でした。バロック時代には修辞学が音楽に盛んに取り入れられていました。それはある音の塊がなんらかの意味を象徴するというものです。曲の出始めのメロディーが高い音に向かっていく場合、それは『外向性」「強さ」「喜び」「生命」とかを表す音型ですし、逆に下行していた場合、「内向性」「弱さ」「下降」「否定」「死」「絶望」などを表します。不協和音程の跳躍は「苦難」や「苦しみ」、半音階の進行は「苦難」「悲しみ」など、音の形によって意味が定義されていました。もちろん当時の理論家の間でも多少の解釈の違いはありますが、概ねこうした音の形は声楽曲の歌詞と照らし合わせて見た時にかなりの精度で信憑性があることがわかります。

バッハもこうした修辞学に非常に長けていて、かなり若い頃の作品にも積極的に修辞学を曲に盛り込んでいったことが窺えます。少々マニアックですが、作品の言わんとしていることを理解する手がかりとして、この分野はとても興味深い世界です。町ゼミではこの音楽修辞学というものの存在を、実例を弾きながら紹介させていただきました。

当時の作曲というのは往々にしてシステマティックな職人の世界でもあり、作曲家たちは内容を正確に伝えるための共通言語や独自の「型」、「技術」を持っていたのだと考えられます。日本の茶道とか武道においても「型」「作法」というものが大切にされている印象があります。それは当事者の気分とは無関係に決められたことを作法として行う必要性を説いているのではないかと私は勝手に思っています。そしてその「型」の意図にこちらの心が寄っていき、その中に入り込むというのがおそらく理想なのではないかと思います。音楽もまた内容を正確に聞く人に伝えるための冷静な技の「道」であり、生涯修行を積み続ける世界なのだと思っています。