ジュリオ・ダ・モデーナのリチェルカーレ

モデーナは16世紀前半にヴェネツィアで活躍した鍵盤楽器奏者でした。

1540年頃に出版されたウィラールトという作曲家が出版した

「ムジカノーヴァ」という曲集にモデーナの作品が残っています。

私が高校生の頃に手に入れた当時としては貴重なCD「愉びの音楽」に

含められていたモデーナの数曲のリチェルカーレはどれも簡素でありながら味わい深く、

今でも私のお気に入りです。イタリアの音楽なのにどこか懐かしい響きがするのが不思議です。

こうした感覚はこの時代のスペインの音楽にも同様なことが言えます。

隣町にお住いの鍵盤楽器製作者小渕晶男氏が製作した

1540年頃の作者不詳の楽器に基づくクラヴィコードは、

この時代の音楽を演奏するのに最もふさわしく、

とつとつとした響きがどことなく和の世界にも通じる感じがします。

このクラヴィコードは音の減衰がとても早いので、

耳は絶えず静寂へと引っ張られていきます。

静寂こそ最も多くを語るのだと思います。

ひょっとしたら沈黙を聴くために音を出しているのかもしれません。

写真は「稗の底」という16世紀頃の村で、江戸時代に廃村になった集落の史跡です。

信玄の棒道沿いにあり、一説によれば武田信玄の頃にここは軍事的な意味で作られた

村だったとも言われています。ただ、標高があまりにも高かったので

農作は難を極め17世紀には人々はここを去ってしまいます。

あちこちに点在する祠が当時の面影を今に伝えています。

人々にとっては忘れられた場所でも、その場所はそこでの人々の営みを

見つめた記憶が残されているに違いありません。

「稗の底」を尋ねると、静けさの向こうに森の記憶が

語りかけてくるような気がします。

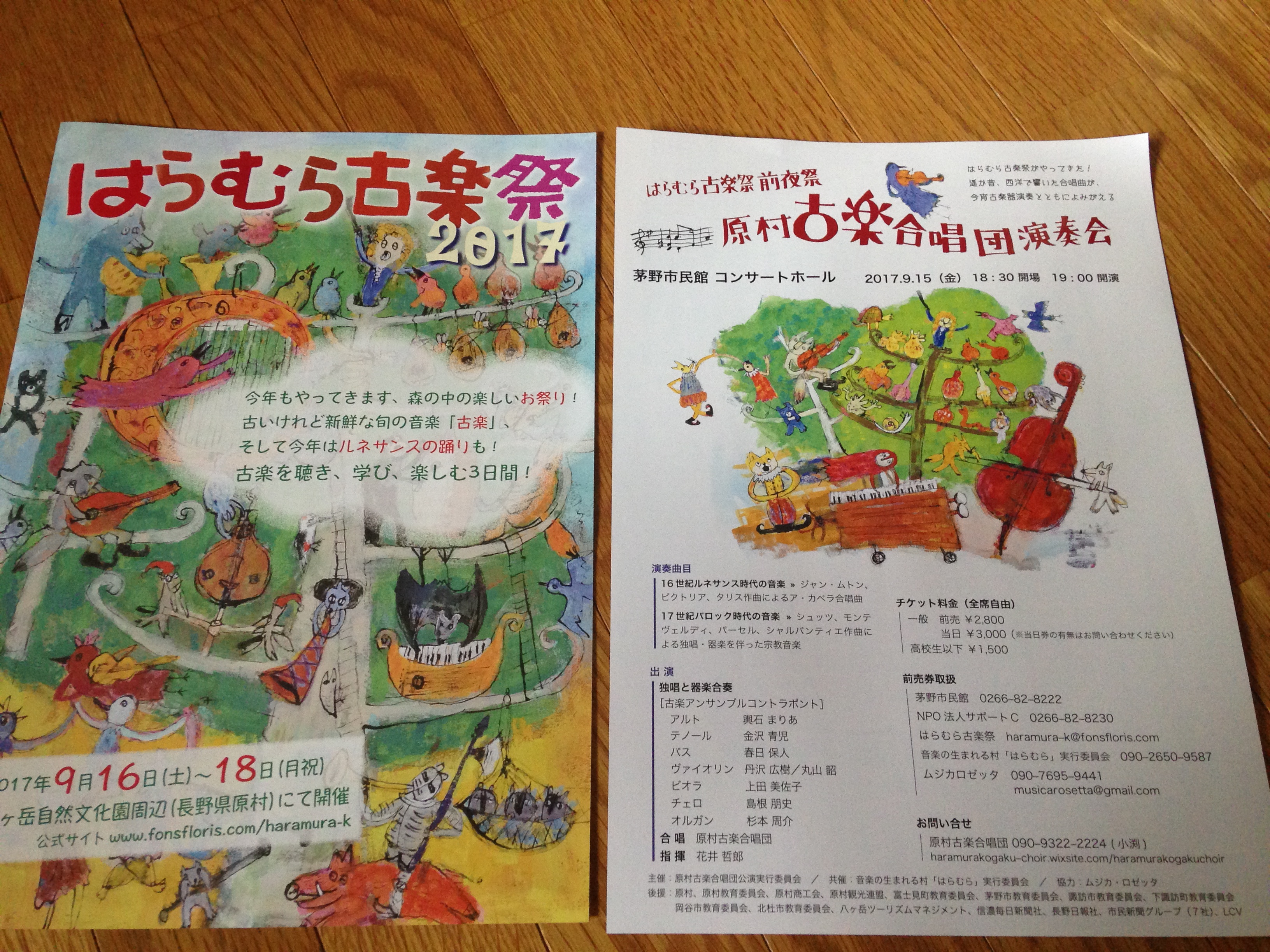

はらむら古楽祭の前夜祭として原村古楽合唱団が花井哲郎氏率いる古楽アンサンブル「コントラポント」と、茅野市民館で演奏会を開いた。私はオルガンで「コントラポント」に参加。前半はジャン・ムトンやヴィクトリアのルネサンスポリフォニー、器楽曲を交えつつモンテヴェルディやシュッツ、パーセルを歌いきった。合唱団は難易度の高い曲にもかかわらず、質の高い演奏を聴かせてくれて、花井氏の指導のおかげで長野県にもこうした古楽の合唱団が育ったことに感慨を覚えた。コンサートではルネサンスダンスのデモンストレーションなどもあり、多彩で正味楽しいコンサートとなった。

はらむら古楽祭の前夜祭として原村古楽合唱団が花井哲郎氏率いる古楽アンサンブル「コントラポント」と、茅野市民館で演奏会を開いた。私はオルガンで「コントラポント」に参加。前半はジャン・ムトンやヴィクトリアのルネサンスポリフォニー、器楽曲を交えつつモンテヴェルディやシュッツ、パーセルを歌いきった。合唱団は難易度の高い曲にもかかわらず、質の高い演奏を聴かせてくれて、花井氏の指導のおかげで長野県にもこうした古楽の合唱団が育ったことに感慨を覚えた。コンサートではルネサンスダンスのデモンストレーションなどもあり、多彩で正味楽しいコンサートとなった。 東京や神奈川から来ているコントラポントのメンバーも、原村に来ると半ばバカンス気分になるので、逆に奏者自身が弾きたい曲を持ち寄ってライヴをしたら面白いだろうと企画した。花井哲郎先生は若いアルトの輿石まりあさんとイギリスの歌曲。バリトン歌手の春日保人さんはフルートで夫人のチェンバロ伴奏でケルト音楽を披露。若手弦楽器奏者ヴァイオリンの丸山韶さんとチェロの島根朋史さんはそれぞれテレマンの無伴奏曲、ヴァイオリンの丹沢広樹さん&リュートの水戸茂雄さん&私の3人はビーバーのヴァイオリンソナタを演奏。多様な音楽をお届けできたライヴだったと思う。

東京や神奈川から来ているコントラポントのメンバーも、原村に来ると半ばバカンス気分になるので、逆に奏者自身が弾きたい曲を持ち寄ってライヴをしたら面白いだろうと企画した。花井哲郎先生は若いアルトの輿石まりあさんとイギリスの歌曲。バリトン歌手の春日保人さんはフルートで夫人のチェンバロ伴奏でケルト音楽を披露。若手弦楽器奏者ヴァイオリンの丸山韶さんとチェロの島根朋史さんはそれぞれテレマンの無伴奏曲、ヴァイオリンの丹沢広樹さん&リュートの水戸茂雄さん&私の3人はビーバーのヴァイオリンソナタを演奏。多様な音楽をお届けできたライヴだったと思う。 私は降り番だったが、調律や運営サポートに回った。プログラムの内容どれもが特筆すべきものばかりだったが、特に春日保人さんがメインで歌ったモンテヴェルディの「タンクレディとクロリンダ」は熱のこもった名演だった。その他、丸山韶さんをソリストに演奏されたバッハのヴァイオリン協奏曲は、丸山さんの泉のように湧き出るアイディアと爽快なテンポ設定で、エキサイティングな演奏。アルトの輿石まりあさん、テノールの金沢青児さんバリトンお春日保人さん、そしてソプラノの原謡子さん、平田ゆりさんがコントラポントを従えて歌ったバッハのカンタータ「いざ来たれ異教徒の救い主よ」で荘厳にコンサートを締めくくった。

私は降り番だったが、調律や運営サポートに回った。プログラムの内容どれもが特筆すべきものばかりだったが、特に春日保人さんがメインで歌ったモンテヴェルディの「タンクレディとクロリンダ」は熱のこもった名演だった。その他、丸山韶さんをソリストに演奏されたバッハのヴァイオリン協奏曲は、丸山さんの泉のように湧き出るアイディアと爽快なテンポ設定で、エキサイティングな演奏。アルトの輿石まりあさん、テノールの金沢青児さんバリトンお春日保人さん、そしてソプラノの原謡子さん、平田ゆりさんがコントラポントを従えて歌ったバッハのカンタータ「いざ来たれ異教徒の救い主よ」で荘厳にコンサートを締めくくった。 最終日は私が担当のオルガンコンサート。朝9時という時間に開演ながら、80名近いお客様をお迎えして、オランダゆかりの作曲家の作品を演奏した。教会の信徒たちが手作りした温かい音色のオルガンはいつ弾いても、弾き手が癒される。天気も回復してきて良い1日の始まりとなった。

最終日は私が担当のオルガンコンサート。朝9時という時間に開演ながら、80名近いお客様をお迎えして、オランダゆかりの作曲家の作品を演奏した。教会の信徒たちが手作りした温かい音色のオルガンはいつ弾いても、弾き手が癒される。天気も回復してきて良い1日の始まりとなった。 はらむら古楽祭はプロフェッショナルによるの演奏会を提供するだけではなくて、愛好家や興味のある方が参加して楽しいイベントとしての理念がある。愛好家のコンサート、「フリンジコンサート」は年々参加者も増えて、しかもその演奏レベルが毎年高くなってきている感がある。声楽アンサンブル、リコーダーアンサンブル、バロックアンサンブルの他に、オルガンやリュートの独奏も。サプライズゲストでビウエラの水戸茂雄さんとヴィオラ・ダ・ガンバの品川聖さんがそれぞれ独奏を披露してくれたりもした。

はらむら古楽祭はプロフェッショナルによるの演奏会を提供するだけではなくて、愛好家や興味のある方が参加して楽しいイベントとしての理念がある。愛好家のコンサート、「フリンジコンサート」は年々参加者も増えて、しかもその演奏レベルが毎年高くなってきている感がある。声楽アンサンブル、リコーダーアンサンブル、バロックアンサンブルの他に、オルガンやリュートの独奏も。サプライズゲストでビウエラの水戸茂雄さんとヴィオラ・ダ・ガンバの品川聖さんがそれぞれ独奏を披露してくれたりもした。

古楽ライブ

古楽ライブ

朗読や照明による演出を加えたムジカロゼッタでは初の試みとなった「イタリア恋歌」長野公演(茅野市民館コンサートホール)が無事(?)終了。

朗読や照明による演出を加えたムジカロゼッタでは初の試みとなった「イタリア恋歌」長野公演(茅野市民館コンサートホール)が無事(?)終了。

家を出るときに、2週間前から玄関の鉢で育ってきた野鳥キセキレイの雛が羽を広げていたので、そろそろ巣立ちの時かな、と感じてはいたが、帰宅して見ると巣は空っぽ。嬉しような、ホッとひたような、寂しような・・自然に生きることの根底には厳しさと優しさが共存している。そんなことを学ばせてもらった2週間でした。巣立っていった野鳥の家族がいつもでも幸せでありますように。

家を出るときに、2週間前から玄関の鉢で育ってきた野鳥キセキレイの雛が羽を広げていたので、そろそろ巣立ちの時かな、と感じてはいたが、帰宅して見ると巣は空っぽ。嬉しような、ホッとひたような、寂しような・・自然に生きることの根底には厳しさと優しさが共存している。そんなことを学ばせてもらった2週間でした。巣立っていった野鳥の家族がいつもでも幸せでありますように。